問題や課題が発生したとき、状況確認や解決に向けた再発防止策を実行していく中で、物事を複雑に考える人が一定数存在した。

シンプルに紐解いていかずに、複雑多岐な思考を持っており、課題に対し感情を混ぜ込んでいくと問題をこじらせる傾向がみえてきた。

人間は思考ができる生き物だが、本質を外してしまって考えすぎると、なんの解決にも改善にも行き着けない。

頭のいい人は、物事を複雑に語ると信じられがちだが、実際は違う。

見えている問題を単純化し、道筋をはっきりさせる人ほど理解力が高い。

複雑さは理解不足の証拠

学者や専門家が難しい言葉を並べて説明すると、多くの人は「すごい」と思う。

しかし内容を分解すると単純な仕組みを難解に語っているだけの事が少なくない。

理解が深い人ほど、誰にでも伝わる言葉で説明できる。

逆に複雑に語らなければ伝わらない場合は、理解が浅いか整理ができていない証拠となる。

シンプルに整理する力が知性

数学がいい例になる。

高度な定理や公式も、根本にあるのは「数を数える」「形を測る」という単純な行為にすぎない。

物理学も同様で、ニュートン力学は「力が働けば物体は加速する」という誰でも観察できる現象を式にまとめただけである。

複雑な現象をシンプルにして理解可能にしてくれたところに価値がある。

私たちはこんな高度な現象を紐解く必要はなく、自分の生活や仕事に直面する誰でも起こり得る内容を取り組んでいけばいい。

例えば

財布がポイントカードでパンパンになっている

- そもそもポイ活をやめて本質なことだけに注力する

- ポイントカードを持たつずに、スマホのアプリでポイ活する

- 財布とポイントカードホルダーを別に持つ

などと、対策を考えていく。すると対策に対して自ずと次の課題も浮き彫りになってくるもの。

ビジネスでの応用

会社経営でも同じことが言える。

利益が出ないと悩む経営者の多くは、複雑な要因を追いかけすぎる。

実際には「売上を増やす」「経費を減らす」という二つの道しかない。まずどちらを優先するかを決めて、具体的な数字に落とし込むだけで改善の方向性は見える。

複雑に考えるほど、行動は遅れて、身体は固くなり、判断が鈍る。そして負のスパイラルにはまっていく。

人は不確実性に弱い

心理学でも「人は不確実性に弱い」とされており、情報が多すぎると脳は処理に負担を感じ、選択を避けようとする。これを「決定回避」と呼ぶ。選択肢を絞り、単純な基準で判断したほうが満足度は高く、行動に移しやすい。シンプルな基準がある人ほど、迷いが少なく、判断が速いという研究結果もある。

有名な例の「ジャムの法則」

あるスーパーマーケットでジャムの試食販売が行われました。

- 1つのグループには6種類のジャムを並べました。

- もう1つのグループには24種類のジャムを並べました。

結果はこうなりました。

- 6種類のジャムの方では、試食した人の30%がジャムを買いました。

- 24種類のジャムの方では、試食した人のたった3%しかジャムを買いませんでした。

選択肢がたくさんあると迷ってしまい、かえって買う人が減ってしまうのである。

偉人達の共通点

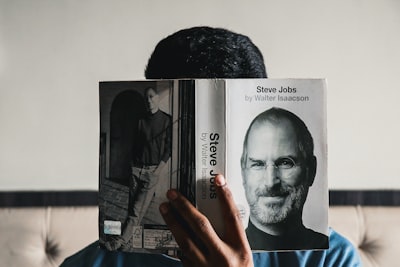

世界的に成果を上げた人の言葉は驚くほど単純明快。

スティーブ・ジョブス氏の「フォーカス」「シンプルさ」、稲盛和夫氏の「利他」「誠実」、イーロン・マスク氏の「第一原理思考」。どれも難しい表現ではなく、誰でも理解できる言葉に置き換えられている。

これは知性の高さを証明していると感じ取ることができる。

複雑にする理由

人が物事を複雑に考えてしまうのは、3つの要因がある。

1.自分を賢く見せたい欲求

難しい言葉や理論を並べることで、周囲に優位性を示そうとする。

2.失敗を避けたい恐怖

すべての要因を網羅しようとするほど視野が広がりすぎ、結論が遅れる。

3.情報の過剰摂取

ネットや書籍から大量の情報を得すぎると、取捨選択ができずに迷走する。

どれも実際に「頭の良さ」ではなく「整理を行えていない」ことを表しているだけと言える。

シンプルに考える技術

シンプルにするということは、雑で適当に考えるということではなく、余計な装飾を削って、本質だけを残す作業である。

そのための方法として

- 小学生でも理解できるか確認する

誰にでも理解できる言葉に直せるかで、自分の理解度が測れる。 - 数値化する

抽象的な表現を数字に置き換えると、行動に落とし込める。 - 目的を一つに絞る

最終的に何を達成したいのか明確にする。複数の目的を同時に追えば複雑化する。

本質を見抜く姿勢

複雑さに酔うのではなく、根っこにある仕組みを捉える。物事には必ずシンプルな理由が存在する。

病気も症状は複雑に見えるが、原因は一つの細菌や生活習慣に集約されることが多い。

経済も上下する要因は多様に見えるが、需要と供給という単純な力学で動いている。

視点を磨けば、複雑に見えるものほど実は単純な原理に還元できる。

まとめ

問題を複雑に考えることは頭が良いとか悪いとかではなく、単に頭の整理不足を意味している。

深い理解を持つ人ほどシンプルで本質を突く言葉で伝えて、シンプルに決断する。

頭の中が整理できなくて、頭のゴミに埋もれる人と

頭の中のゴミを捨てて、頭の中が整理整頓できている人。

この両者には生きづらさという点で、年数が経てば経つほど差が開いていく。

物事に潜むロジックは単純であり、本質を見抜けるかどうかが鍵となっている。

コメント