経営する側になって経験したことに、やたらと値切るお客様が一定数存在していることがわかった。

かつては「お客様は神様」という価値観が広く浸透していた。

しかし、現代のビジネスシーンにおいては、「お客様は神様」の考え方を盲信すると、経営者は心も時間もすり減らして疲弊していく。

やがて自社の経営を圧迫していくことになる。

本当に大切にしないといけないのは「適正にお金を払って応援してくれる顧客」である。

「お客様=神様」という思い込みが生む落とし穴

「どんな顧客も大切にするべき」という模範解答を盲信すると

- 過剰な要求や理不尽なクレームが増える

- スタッフの精神的ストレスや負担が増加する

- 双方の信頼関係の悪化やトラブルが増加する

その結果、本当に価値を感じてくれている顧客への対応が疎かになり、サービス全体の質の低下や、企業の継続的な成長にも悪影響を及ぼす可能性がでてくる。

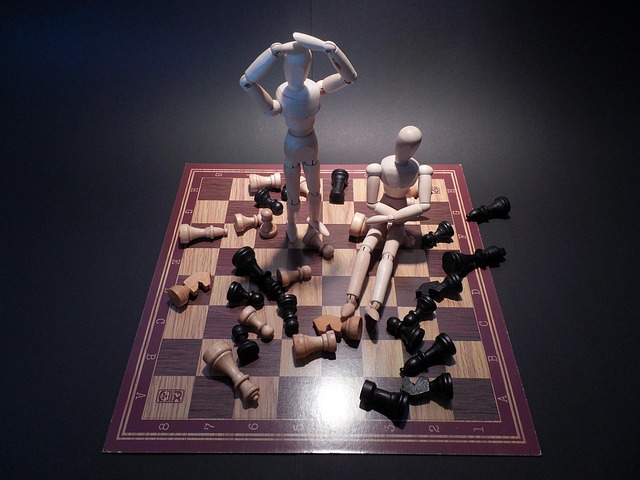

「全員を喜ばせようとして、誰一人喜ばすことができない」状態に陥ることになる。

値切る顧客の心理

価格交渉は悪ではないが、初対面から当然のように値切ってくる顧客は、根本的にこちらの価格を信じていない。

- 「定価」を信じていない。

→「どうせ高めに設定しているはず」などと疑っている。 - 価格=価値だと考えていない。

→価格に対して価値が低いと感じており商流を知らず中身見ない。 - 目的が“安く済ませること”

→「あなたに依頼したい」ではなく「どの業者でもいいから、どれだけ安くできるか」が判断基準

このタイプは譲歩して値段を下げても感謝などしてこない。

むしろ、値下げに応じたら

「ほらみろ、最初から高く設定していたんだな」

「最初から安く提示しろよ」

「割高で買わされるところだった」

などと逆に不信感や被害者意識を抱かれるだけ。

こちらは身を削って相手の希望を叶えたはずなのに、軽蔑されるのがオチ。

結果、あなたは永遠に値切り続けられ、最終的には更に安く引き受ける競合に持っていかれる。

あなたを求めているのではなく、安さを求めるお客は更に安い場所を見つけると、そちらに流れていく。

したがって、最初から値切り交渉をしない顧客を大切にして敬意を払っていくこと。

値切り交渉をしてくる顧客は大抵ふんぞり返って横柄な態度だった。

そして応援してくれる顧客は概して謙虚で、仕事にはお礼の言葉が飛び交っていた。

プロになるまでにかかった時間に敬意を払う

寿司職人は修行に10年

医者は勉強や受験に10年

歌手は歌の練習に10年

人をまとめる指導者に10年。

サービスやスキルに対して支払われる料金は、今この瞬間の作業代だけではない。

プロに至るまでの10年分の積み上げへの敬意でもある。

そもそも値切るという行為は、この年月に対する敬意を無視することでもある。

謙虚な顧客が残すのは「感謝」

一方で、良質な顧客は

- 定価で依頼してくれる

- 予算が合わないときは低姿勢で相談してくれる

- 支払いが早い

- 要望が明確で礼儀正しい

- 納品後に感謝の言葉をくれる

彼らは「お金=感謝の形」と理解しているため関係が長く続きやすい。

永遠に値切る客に振り回されない4つの対策

1.初期の値付で価値を明示する

価格は自分の価値そのもの。理由と内容を丁寧に明文化し必要なら説明をする

2.割引はルール化する

もし割引制度を導入するなら「紹介割引」「2回目以降◯%OFF」など、信頼関係の中だけで実施。

3.毅然と断る文章を準備しておく

「この価格は品質と責任を担保するために設定しています。ご理解いただけますと幸いです。」と明文化しておく。

4.「選ぶ側」の権利がある意識を持つ

サービス提供者にも顧客を選ぶ権利がある。価値を理解してくれる人とだけ仕事をする。

まとめ

守るべきはすべての顧客ではなく「応援者」になってくれる顧客。

価値を理解してくれて、敬意を込めてお金を払ってくれる顧客が、あなたのビジネスを支える「応援者」となる。

もちろんサービス提供者は虚心坦懐に自社の商品で顧客満足を上げていかなくてはならないが、相手はあくまでも、あなたのサービスに敬意を持ってくれている相手に対してになる。

- 永遠に値切ってくるふんぞり返った客に時間と心をすり減らすのか

- 適正価格で付き合える顧客を選ぶのか

選ぶのも、あなた自身。

値段に自信を持つためには「提供する価値」を磨き続けることが不可欠。学びを怠らず、自信をもてる技術・知識を身につけていこう。

そうすれば「値切り」に屈することなく「ありがとう」と言ってもらえる仕事相手に出会える。

コメント